放射線科

医師紹介

- 部長

- 木下 隆広(キノシタ タカヒロ)

| 役職 | 部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 放射線科 |

| 資格・専門医 | 放射線科専門医・指導医 PET認定医 マンモグラフィ認定医 肺癌CT検診認定医師 |

| 出身大学 | 島根医科大学(平成4年卒) |

| 経歴 | 島根医科大学病院 島根県立中央病院 神奈川県立がんセンター 亀田総合病院 茅ヶ崎徳洲会総合病院 セコム医療システム ホスピネットセンター |

放射線科は患者様の病態に合わせて最新の画像診断装置を駆使して安全に迅速に検査を行い、早急に画像診断報告書を作成しております。CTやMRIで形態的診断、核医学検査で機能的診断を行い、報告書を通して主治医の先生方の臨床業務の支援をしております。また、近隣の医療機関との連携も強化しており地域に必要とされる医療機関を目指して日々努力しております。

放射線科紹介

放射線科では画像診断を専門とする放射線科医、各種認定資格を取得した放射線技師を配置しております。実際に各検査を行う上では、各種専門の放射線技師を中心として、検査内容を患者様一人一人に合わせながら、適切な検査を行っております。

そして、撮影した画像は主治医だけではなく、ダブルチェックとして、そのほとんどを放射線科医が丁寧に読影(診断)をしています。救急対応としましてはCT、MRIを中心として24時間体制で迅速かつ適切な検査が出来る環境を整えています。

また当院の患者様以外で、他の医療機関からのご紹介の方の検査も行っております。

保有検査機器

- 一般撮影2台

- CT2台

- MRI

- マンモグラフィー

- 核医学検査

- 骨塩定量(DEXA)

- 脳血管撮影(NAG)

- 心臓血管撮影(CAG)

- ポータブル撮影3台

- X線TV

- パノラマ撮影(デンタル)

- 術中透視2台

スタッフ体制

放射線科医1名 診療放射線技師16名

施設認定

マンモグラフィ検診施設画像認定

認定資格

マンモグラフィ認定技師3名

第一種放射線取扱認定技師4名

肺がんCT検診認定技師2名

核医学専門技師1名

X線CT認定技師1名

CT検査

使用機器

PHILIPS Ingeunity CT 64列

PHILIPS Incisive CT 64列

CTとは

CTとはComputed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略称です。

レントゲンで使用されるものと同じ、X線を利用して撮影を行います。X線装置を体の周りで高速回転させて撮影することで、レントゲン検査では得られない、体の輪切りの画像を作ることが出来ます。被ばく線量に関しては、認定資格を持つ放射線技師を中心に、最小限のX線で撮影できるように調整しております。診断参考レベルという日本国内の基準レベルと比較しても十分に低いX線量を用いております。

当院では2022年より新型のCTを一台導入しました。

このモデルではAI(人工知能)を搭載しております。従来の画像作成と比較して、より高画質な画像を作ることが可能となっています。それに伴い撮影時の被ばく線量の低減と、造影検査時の造影剤の減量が期待できます。この機能によって当院での健康診断で撮影する「胸部CT検査」の被ばく線量は、日本の診断参考レベルの約10-20分の1となりました。

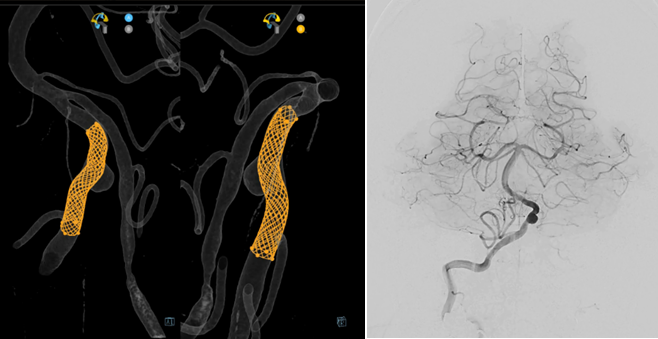

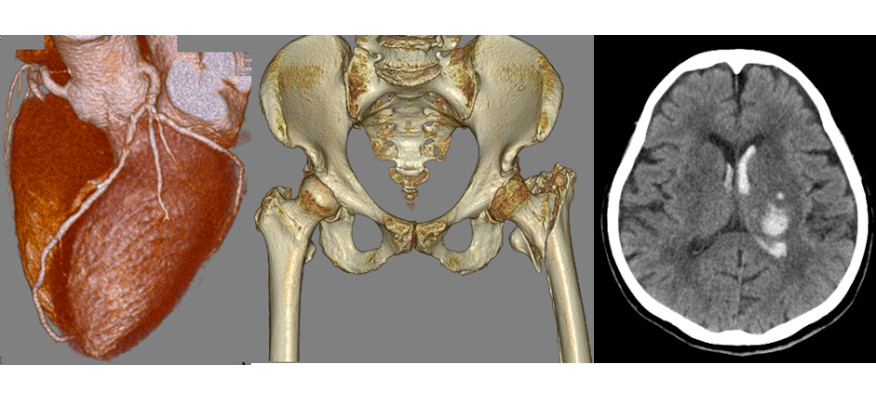

3D画像

当院では整形外科や脳神経外科、循環器内科等の領域では輪切りの画像に加えて、3D画像を作成しています。骨折した骨や血管などの3D画像を作成することで、各手術の精度の向上に貢献しています。

MRI検査

使用機器

GE 1.5T Optima MR360 Advance

MRIとは

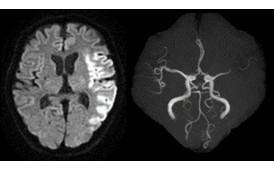

MRIとはMagnetic Resonance Imaging (核磁気共鳴画像法)の略です。

強力な磁石と電磁波を利用して行う検査で、体の色々な方向の輪切りの画像を作ることが出来ます。画像上CTと異なるのは、CTでは検出するのが困難な「組織の炎症」や「骨挫傷」に関しても評価が行えます。また特徴として、磁石と電磁波を使用する為、X線を使用するレントゲンやCTとは異なり放射線による被ばくはありません。

MRIでの救急対応

救急の患者様に関しては、その有用性と近年の技術向上による短時間での撮影が可能になったことから、CTと同様に医師の判断で画像検査の第一選択として活用される場合もあります。急性期脳梗塞など、結果次第では緊急処置が必要な場合もあるため、MRIにおいても24時間体制で対応しております。

また、2021年6月最新の血管撮影装置を導入したことにより、頭部MRI検査に関しては治療との連携も重要な位置づけとなっております。

痛くないMRI乳がん検診

放射線科で扱う乳がん検診と言えばマンモグラフィが思い浮かぶ方が多いと思いますが、一番の気がかりはやはり乳房を圧迫する痛みだと思います。そんな乳がん検診と言えば「痛い」というイメージを出来る限り無くす取り組みの1つとして、当院では「ドゥイブス・サーチ」という、MRIを活用した検査を取り入れております。

詳しくは下記のリンクよりご覧ください。

マンモグラフィ検査

使用機器

SIEMENS MAMMOMAT Inspriration

マンモグラフィとは

乳房を上下や左右から板ではさみ、乳房用のX線装置で撮影する検査です。圧迫版で乳房を平らに引き延ばすことにより、腫瘤や微細な石灰化などを観察しやすくします。当院の装置はフラットパネル型デジタルディテクタを採用していて、少量のX線でも画質の良い画像を撮影できます。

また乳房の3D画像(トモシンセシス)を撮影する事ができ、奥行き方向の評価が可能なので、通常の2Dマンモグラフィで観察がしづらい乳房の観察にも優れています。

当院でのマンモグラフィ検査は全て女性技師が担当しております。

認定

当院は日本乳がん検診制度管理中央機構が定める「マンモグラフィ検診施設画像認定」を取得しております。マンモグラフィ機器の日常点検、保守点検、及びマンモグラフィ撮影が適正に行われていることを証明するものです。

また当院には「検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師」が2名在籍しており、質の高い画像を提供できるように日々努めております。

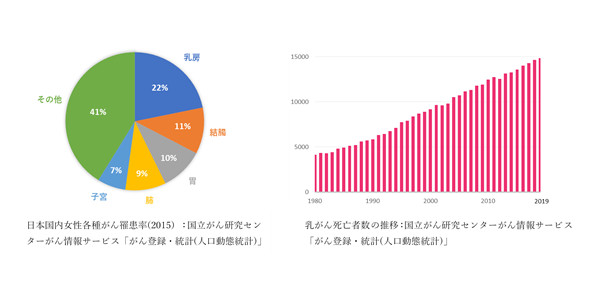

乳がん検診

2015年における日本国内の女性のがん罹患数で最も多いのは乳がんです。乳がんの罹患者数、死亡者数はともに年々上昇しています。その背景には女性の社会進出に伴う妊娠・出産経験の減少や、食生活の欧米化などが原因としてあると考えられていて、この増加傾向はこれからも続くことが考えられます。

早期発見が大事な乳がんは定期的な検診が有効と言われておりますので、マンモグラフィを活用した乳がん検診をご検討お願い致します。

痛くないMRI乳がん検診

また当院では、「ドゥイブス・サーチ」というMRIを活用した乳がんの検査を行っております。こちらも乳がん検診の1つとして検討いただければと思います。

詳しくは下記のリンクより参照してください。

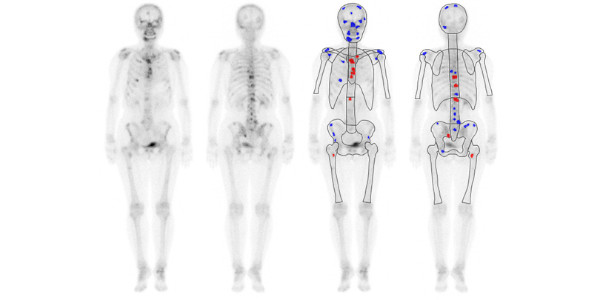

核医学検査装置

使用機器

GE Discovery NM/CT670 Pro

核医学検査とは

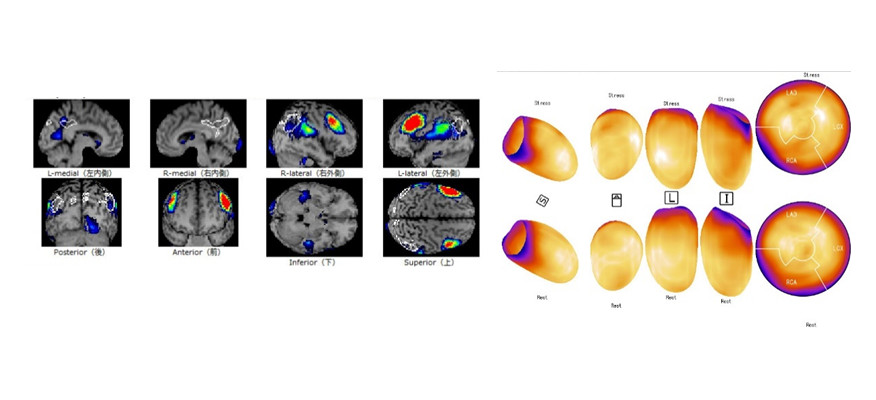

放射線を出す放射性医薬品を検査目的別に投与し、人体にどのように分布していくのかを撮影・解析する装置です。

放射性医薬品による被ばくはごく微量で、人体への影響はほとんど無視できる程のものを使用しておりますでの、検査終了後はそのまま帰宅することが可能です。

体内に入った薬は放射能の減衰(放射線を出さない物質に変わる事)や尿などの排泄により、早いものでは数時間から、遅いものでも数日でなくなります。

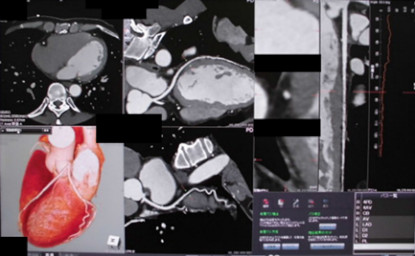

検査の対象は幅広く、脳や心臓の血流の評価や、全身のがんの転移などを診断する際に使用されます。

当院の装置はCT装置と一体になっていて、核医学検査の際には同時に用いることでより正確な位置情報を得ることが出来ます。

認定

当院は第一種放射線取扱認定技師が2名、核医学専門技師が1名在籍しており、その放射線技師を中心に日々の装置と画像の管理を適切に行っております。

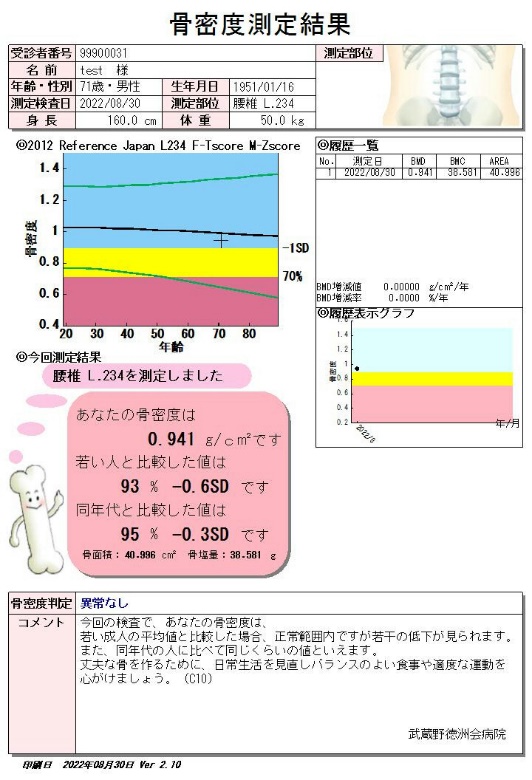

骨密度検査

使用機器

東洋メディック Horizon Ci

骨密度検査

骨密度の検査には手の骨をX線で撮影して写真から測定するMD法、超音波を使って、かかとの骨を測定する超音波法、X線とコンピューターを使ったDEXA法などがあります。この中で最も精度が高いといわれているのがDEXA法による骨密度検査です。

当院ではDEXA法で背骨(腰椎)と足の付け根(股関節)で検査を行います。

骨密度検査により骨粗鬆症の診断と発見、骨折リスクの評価をすることが出来ます。

骨の強さは一般的に加齢とともに弱くなっていき、以前であったら不都合のなかった日常生活の動作であっても骨折に陥るリスクとなります。自分の骨の強さを知ることでその対策を考えることができますので、整形外科等の診察の際に医師へ相談していただければと思います。

実際の検査の様子

検査の時間はおよそ5分です。

ベッドに上向きで寝てじっとしているだけの簡単な検査です。

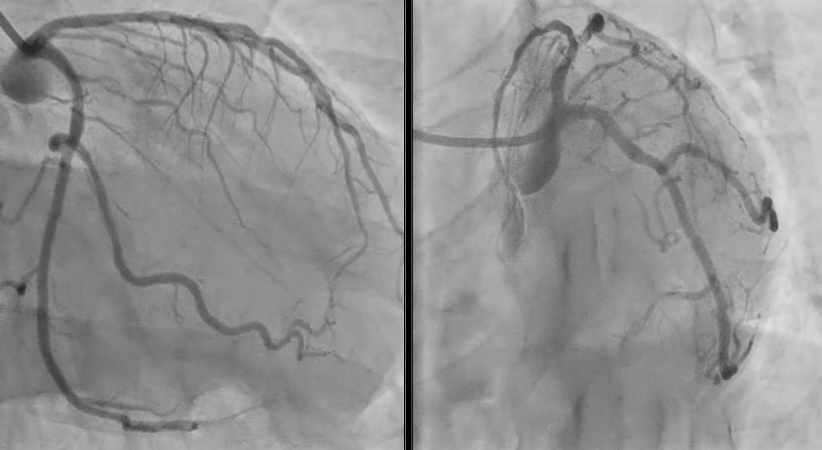

血管造影検査

使用機器

PHILIPS Allura Clarity FD20/10 (循環器用)

SIEMENS ARTIS icono D-spin (脳血管用)

血管造影とは

血管造影では腕や脚からカテーテルと呼ばれる細い管を挿入し、先端から造影剤を直接注入してX線で撮影をします。血管が細くなっている場所の特定やその狭窄率の推定、また狭窄点の前後の血圧の測定による機能的な病変の進行度の推定等を行います。

基本的には検査の後、治療方針を慎重に決めてから治療を行いますが、血管造影検査の最中に緊急で治療が必要であると判断される場合もあります。特に心臓の冠動脈に関しては血栓等によって血管が詰まってしまうと命にかかわるので、その場合は医師の判断により緊急手術となります。

当院には「冠動脈」を対象とする装置以外に「脳血管」を対象とする装置があります。

脳血管に関してはより繊細な血管の評価が必要となるため、様々な方向からの脳血管を撮影し、そのデータで画像を作成しながら手技を行います。その為当院で使用する脳血管用の撮影装置は最先端の画像再構成システムを搭載しており、より安全な治療を受けていただける環境を提供しております。